6/17みんなで地域清掃を行いました。今年もまた、前日までの雨がカラッと晴れて30度超えの日となってしまいましたが、保護者も参加してくれて気持ちの良いひとときでした。

ある拳士:「こうして集めているとゴミが宝物のように思えますね」・・・・確かに。

6/17みんなで地域清掃を行いました。今年もまた、前日までの雨がカラッと晴れて30度超えの日となってしまいましたが、保護者も参加してくれて気持ちの良いひとときでした。

ある拳士:「こうして集めているとゴミが宝物のように思えますね」・・・・確かに。

いつもSNSで他の道院の先生の指導方法を学ばせていただいておりますが、橋本西道院の長坂徳久先生の「勝っても反省、負けても感謝」という言葉がとても素晴らしいので、仙台西道院の合言葉とさせていただいておりました。幼稚園児のこの拳士は、幼稚園のクラス対抗リレーでアンカーを務めた際に、負けてしまってがっくり落ち込んでいる先生に「先生、勝っても感謝、負けても感謝だよ!」(少し間違ってますが 概ねOK)と言ったそうです。先生がびっくりしてどこで教えてもらったの?と聞いたので、少林寺拳法で習いましたと言ったとのこと。拳士であるお母さんが嬉しそうに教えてくれました。なんだかとても誇らしい気持ちです。

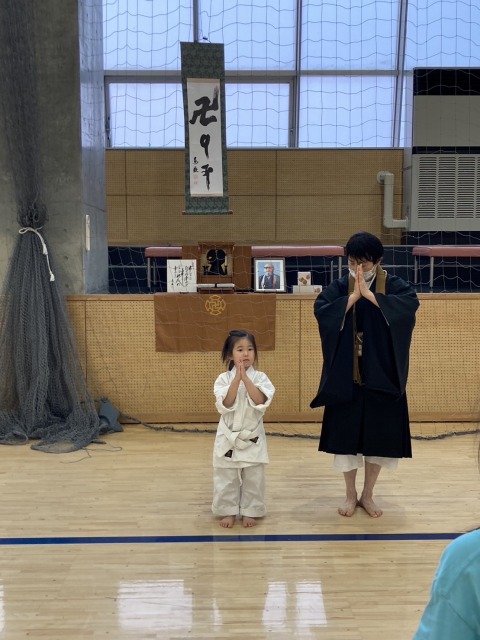

2023 年5月27日 開祖忌法要を行いました。なぜ開祖宗道臣先生は金剛禅総本山少林寺を創られたのかを改めて確認をする日です。世界では未だに戦争が続いています。私たちに何ができるのか・・・・。広島サミットで主要国の首脳たちは何を感じてくれたでしょうか?核が戦争を抑止することができるのだろうか・・・、力愛不二を掲げる私たちにとって、国家間の紛争に対する「力」とは何か・・・。

小さい子供たちにとっては難しい法話となってしまいましたが、何かを感じてくれていると信じています。

奉納演武をやってくれる人?・・というと自ら手を挙げてくれました。素晴らしい演武でした。ありがとう。

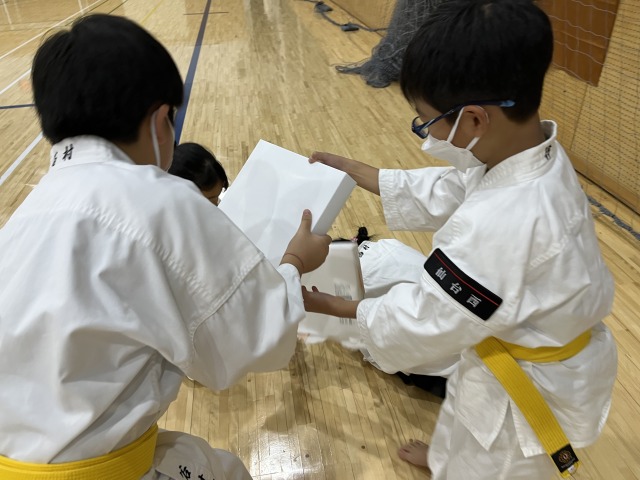

入門受け入れ年齢に達して4月から新入門した子の入門式も行いました。みんなが寄ってたかって世話してくれています。誰にとっても後輩ができることは励みになることなのですね。

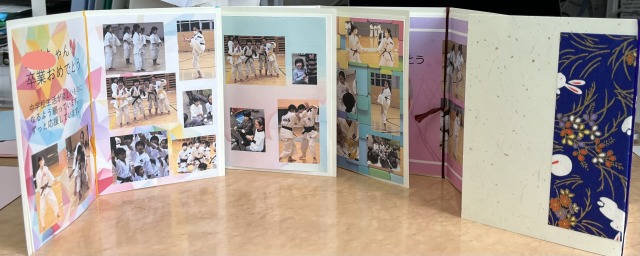

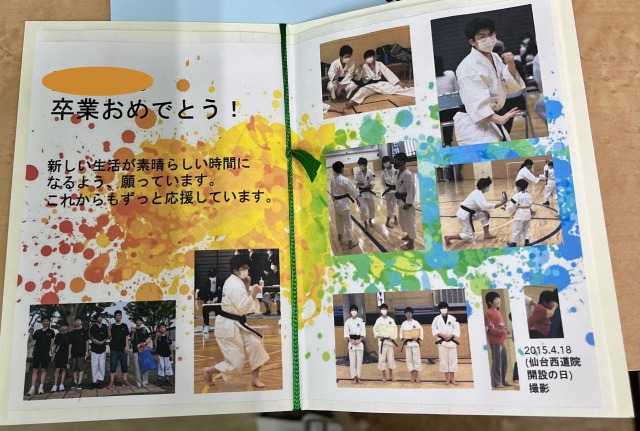

仙台市では3月10日に中学校、3月17日に小学校の卒業式が行われました。

今年も仙台西道院の卒業生にお祝いカードを送りました。

みんなおめでとう。全員、卒業後も修行を継続したいとのことで、今後の活躍がますます楽しみです。

コロナで、なかなかできなかった胴をつけた修練も、ようやくできるようになってきました。

修練場所の床は冷たいですが、もうすぐ春がやってきます。みんなの成長が楽しみです。

本日の鎮魂行の主座は二段の拳士が務めてくれました。

2023年1月21日 仙台西道院新春法会を行いました。

一人ずつ、今年の抱負を語ってもらいましたが、みんな、しっかり話してくれました。昨年からずっと考えていた子もいます。口に出して言ったからには、頑張らないといけないという気持ちになります。

冷えた体は肩タッチボクシングで温めます。

12/24納会と球技大会を行いました。今回は、みんなで話し合ってバレーボールとドッジボールを行いました。普段の修練の時よりも数倍元気な拳士たちです。

球技大会の後は、クリスマスプレゼントを配ります。じゃんけん大会で勝った順に好きなのを選ぶようにしましたので大盛り上がりです。保護者の方からもお菓子の差し入れがあり、みんなとても喜んでいました。

そして一年の締めくくりとして、イベントなどでお世話になっている施設に感謝を込めて大掃除をしました。きれいになると気持ちがいいです。

今年も仙台西道院を支えて下さった皆さん、本当にありがとうございました。来年もどうぞよろしくお願いします。

ここのところ、拳士の誰かから毎回のようにお土産をいただいており、とてもありがたいことです。「誰かお土産配ってくれる人」というと、さっと五人くらいの手が上がります。そして配分を考えて上手に配ってくれます。開祖はいつも、まず自分から行動する人間になりなさいとおっしゃていましたが、そのようになってくれていて嬉しいです。

本日の鎮魂行の主座と打棒は、中学生が務めてくれました。

黄帯の拳士、ミットも上手に突けるようになりました。

白帯拳士も素晴らしい成長ぶりです。

移動基本の様子です。

令和4年10月29日 仙台西道院だるま祭を行いました。達磨大師はどんな人なのか、何のために西来したのか、小さい子にもわかりやすいように、絵や写真を見せて法話を行いましたが、みんな、最後まで姿勢も崩さず真剣に聞いてくれました。

奉納演武は組数を限定せずに行いました。ここのところ演武の修練がたくさんできていたので、とても上手にできました。

今日も良い修練ができました。

小3から始めて、高校生になってもずっとパートナーの二人は、さすがに息が合ってますね。

こちらは夫婦

こちらは姉妹

自分も上手くなるから、君も上手くなれという思いで行う演武は、組手主体のエッセンスが満載です。

© 2026 仙台西道院.